質の高いメディア素材を、Stegフォトで。

Stegフォトは、SNSやWebサイト、広告、パンフレットなど、あらゆる場面で活用できる高品質な写真・映像を撮影するサブスクサービスです。 事前のヒアリングから撮影・編集までをワンストップで対応し、目的や使用シーンに最適なビジュアルをご提案。 企業やイベント、採用広報など、多彩な実績と柔軟な対応力で、伝わるクリエイティブをお届けします。

詳細はこちら

こんにちは。おーじぇい @920OJ と申します。

この度、2025年10月25日(土)に、大手町プレイス ホール&カンファレンスで開催された Vue Fes Japan 2025 に参加しました。

Vue Fes Japanは、日本最大級のVue.jsカンファレンスで、世界中の開発者が集い、Vueにまつわる最新の知見やトレンドを共有するイベントです。公式サイトでも紹介されている通り、著名OSSのコアチームメンバーから、Web業界の現場のエンジニアまで、グローバルで活躍するスピーカーが集結し、まさに「技術とコミュニティの祭典」と呼ぶにふさわしい場です。

直近では、Vue 3.5のリリースや、作者Evan You氏による新会社「VoidZero」の設立など、Vue.jsおよび周辺ツール群は大きな躍進を続けています。このような最新トレンドを直にキャッチアップしたいと感じ、参加しました。

本レポートでは、当日のセッション内容を中心に、印象に残ったポイントや学びをお届けします。

「VueはAIとの相性が悪い」という一般的な誤解に対し、実例を交えながらその誤解を払拭する内容が語られました。生成AIの活用は、フレームワークの違い以上に「AIが作業しやすい環境を整えられているか」が鍵であるとのことです。

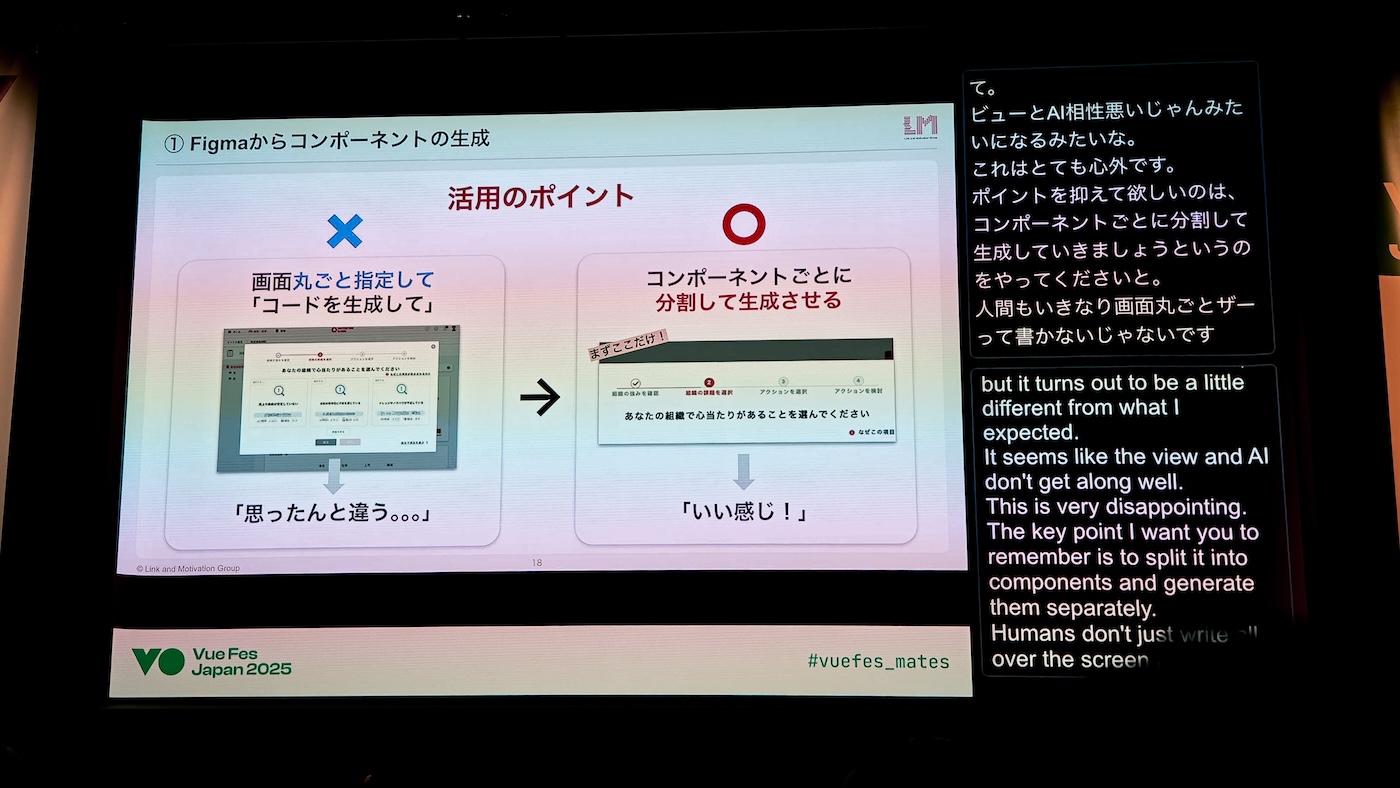

特に印象的だったのは、デザインから実装までをAIで効率化する具体的なアプローチです。Figma MCPや Supernova といったツールを活用し、デザインデータをもとにコンポーネントを生成したり、画面全体をAIに任せるのではなく、適切に分割したコンポーネント単位で生成を行うことが品質向上のポイントとして紹介されました。

また、OpenAPIの仕様をAIに入力し、APIクライアントやPiniaのコード、Vitestによるテストコードまで自動生成する一連の取り組みについて示されました。その中で、暗黙的なチームルールではなく、明確な設計指針を示した上でAIにタスクを任せる重要性が語られました。さらに、Claude Actionsなどを用いたPRレビューの自動化にも触れ、レビュー観点を整理した上で必要情報を与えることで、AIによるレビュー精度は大きく向上するとのことです。

まとめとして、昨今のAIの台頭により、AIに得意な領域を任せることでエンジニアが好きなことに注力できる時代が来ていると語られていたことが印象的でした。

普段からVueやReactなど幅広いフロントエンドフレームワークを触っていますが、本セッションで示されたAI活用のベストプラクティスは、フレームワークを問わず共通する普遍的なものだと感じました。特に、コンポーネント単位に適切に分割したうえでAIに依頼するアプローチは、自身の開発でも効果を実感しており、大きく頷ける内容でした。

また、AIにタスクを任せる際「十分なコンテキストを渡すこと」の重要性についても改めて考えさせられました。レビュー依頼やコード生成において、設計背景や方針・判断理由を整理した上で共有することがAI活用の成果を左右するため、これからのチーム開発では、ドキュメントを整備し、継続的にアップデートする文化がより一層重要になると感じました。

Nuxtコアチームリードである Daniel Roe 氏は、「次の10年のWebをどう創るべきか」というテーマのもと、フレームワーク選択を超えたWebに携わる人の姿勢について語りました。

冒頭、「ツールではなく、創り手である開発者自身が価値の源泉である」という発言がありました。新しいフレームワークやライブラリが次々登場し、SNSで広く拡散されていく中で、技術に追随できない不安を抱く人は多い一方で、道具に振り回されるのではなく、意思決定するのはあくまで私たちであるべきだと語りました。

続いて、Webのこれからを考えるうえで欠かせない視点として、「フレームワークを受け入れること」を提示しました。フレームワークは、開発者が繰り返し直面する課題を解決し、アイデアを形にするまでの道のりを短くしてくれる存在です。 @nuxt/fonts やfontless(現 unjs/fontaine )の事例をはじめ、フレームワークによって複雑な最適化やノウハウが抽象化され、開発者は専門的な深掘りをせずとも恩恵を受けられる点に触れ、フレームワーク活用の意義を示しました。

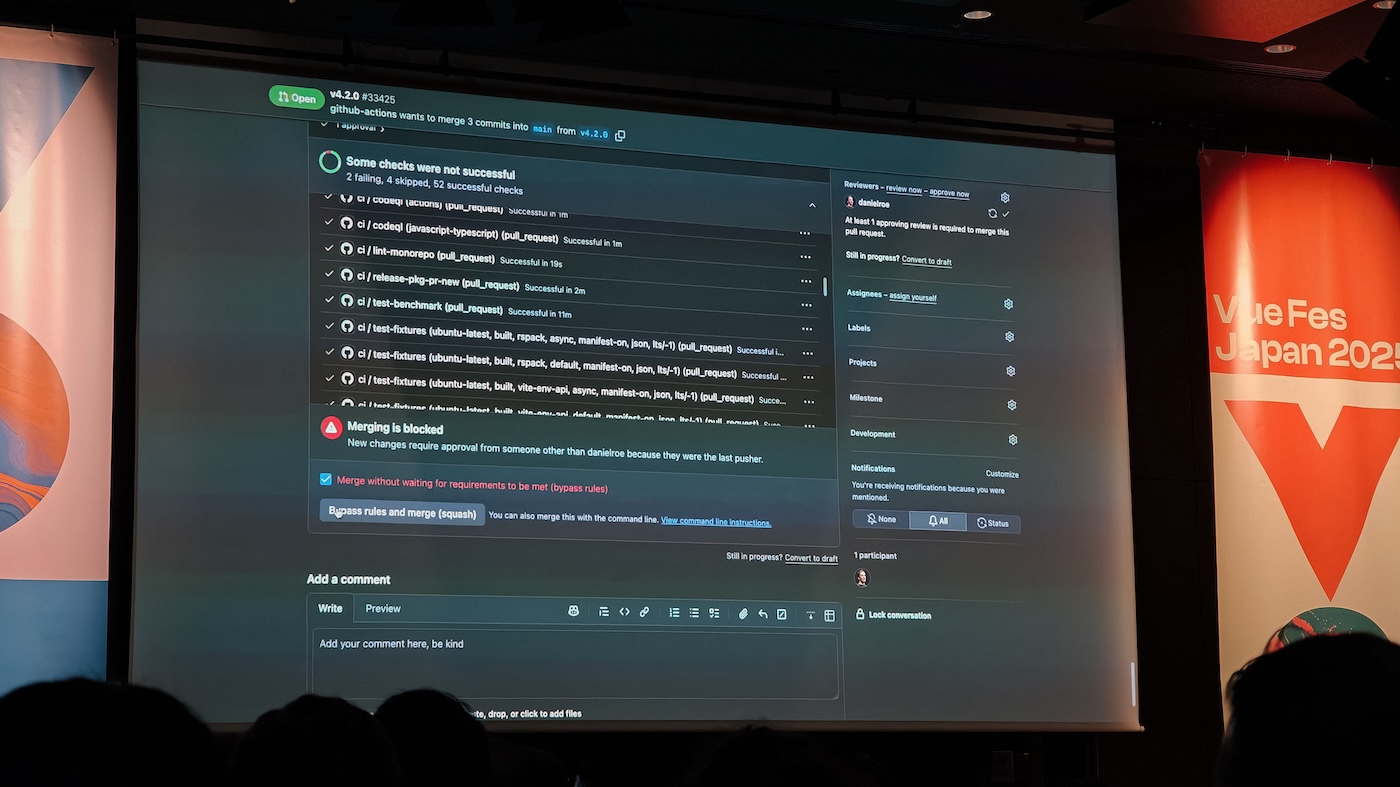

最後に、大切な姿勢として「仲間とともに創ること(Build with others)」を掲げました。OSSへの貢献やコミュニティとの協調は、長く続く価値を生む上で不可欠だとして、950名以上が参加するNuxtコミュニティの存在を紹介。ステージ上では、なんと Nuxt 4.2のリリースがリアルタイムで発表されるサプライズ(!)もあり、会場は大いに盛り上がりました。

Daniel氏がどのような想いでOSSに向き合い、Webの未来を見据えているのかを直接聞けたことは、大規模カンファレンスならではの貴重な体験でした。なかでも「遠くへ行きたいなら、一人ではなく仲間とともに」というメッセージが強く心に残りました。大きな価値を生み出すには、コミュニティとともに、協力しながら築いていく姿勢が必要であるという点は、今後自分自身も大切にしていきたい考え方です。(いきなりNuxt 4.2のリリースをしたのは流石に驚きました……)

Vue/Nuxtエコシステムにおける最高のDX(Developer Experience)をテーマに、型安全なルーティングと宣言的データフェッチングを実現する最新ツールとしてNuxt Typed RouterとPinia Coladaが紹介されました。

まず、フロントエンド開発において負荷の大きい領域としてルーティングとデータフェッチを挙げ、手作業によるパス指定や状態管理のボイラープレートが開発者体験(DX)を損ないがちであると問題提起し、これらの課題を解消する次世代ツールとしてNuxt Typed Routerを取り上げました。

Nuxt Typed Routerは、Nuxt3のルーティング機能に対して、型安全なルーティング定義を自動生成するモジュールです。パスパラメータやリンク先のtypoを防ぎ、IDE補完や静的解析によってリファクタリングも安全に行えるようになります。

続いて紹介されたPinia Coladaは、Vueアプリケーションにおける非同期処理やデータ管理のDXを向上させるライブラリです。TanStack Queryに近しいAPI設計を採用しつつ、Vueとの親和性を最大限に高めている点が特徴と挙げられていました。宣言的なデータフェッチができ、キャッシュ管理や楽観的更新、ロールバックなども標準でサポートされているため、「何をフェッチしたいか」を記述するだけでよく、処理の大半を自動化できます。Query Keysによる階層的なキャッシュ設計やHooksによる柔軟な拡張も可能で、日々の開発の複雑さを大きく軽減します。

一方で、データフェッチは依然として難易度の高い領域であり「銀の弾丸は存在しない」としつつ、Vueの未来として unplugin-vue-data-loaders の仕組みにも触れ、ルーティングとデータ取得を統合した新しいアプローチへの期待が語られました。

最近はReactでTanStack QueryやTanStack Routerを利用したのですが、ルーティングとデータフェッチの辛さを幾分軽減できており、Vue/Nuxtにも同様のライブラリは無いのかチェックしていたところに、ぴったりのセッションでした。今後、積極的にキャッチアップしつつ、Vue/Nuxtにおける次世代の開発スタイルにも触れていきたいと思います。

本パネルディスカッションでは、主要フレームワークの著名なコアメンバーが一堂に会し、「フロントエンドの未来」をテーマに意見を交わしました。ここでは、その中でも特に印象的だった「フロントエンドエンジニアに求められるスキルの変化」にフォーカスして紹介します。

議論の中心となったのは、AIやツールの進化によって、フロントエンドエンジニアの役割や求められるスキルセットが大きく変わりつつあるという点です。

Svelteのコアメンバーであるdominikg氏は、テクノロジーの進化による急激な変化は避けられないとし、「特定の技術を学ぶのではなく、学び続けるスキルこそ最大の武器になる」と語りました。学習リソースがAI生成により溢れることで、良質な情報に辿り着く難しさが生まれている点から、AI活用に依存しすぎず、まず自ら調査し理解する姿勢の重要性を強調しました。

Vue.jsの作者であるEvan You氏は、AIツールの発展により、コーディングの敷居が下がったこと自体は歓迎しつつも、持続可能なプロダクトを築く上では、品質やコードの理解力が不可欠と述べました。特に、他者のコードの問題を読み解き、改善できるスキルを身につけることは、若手エンジニアの大きな価値になると語りました。

Reactのコアチームの一員であったDan Abramov氏は、AIによって短期間でアプリを作れる時代になったからこそ、長期的に破綻しない設計力や運用スキルが差分になると指摘。開発初期はスピード感を持って進めても、後に拡張性や品質面で壁にぶつかることが多いため、ソフトウェアを持続させる方法を学ぶことが重要だと述べました。

どの視点にも共通していたのは、AIが加速させた作るスピードと、人間が培うべき理解の質のバランスが、これからのエンジニアに求められるという点でした。

AI技術の進化によって、従来の常識が急速に変わっていく今、自分自身が学び続ける姿勢を持つことが何より重要であると、改めて感じました。特にdominikg氏が語った「特定の技術を学ぶよりも、学ぶスキルを身につけよ」という言葉は印象的で、エンジニアとしての在り方を見つめ直すきっかけとなりました。

今年のVue Fes Japan 2025では、多くのセッションで生成AIが取り上げられ、フロントエンド開発が新たなステージへ進みつつあることを実感しました。昨年の参加時にも感じていた流れでしたが、今年はさらに一歩進んだ活用事例や思想が各セッションで語られ、AIは開発手法そのものを再定義する存在になりつつあると強く感じました。

一方で、AIの進化により、特に私のようなエンジニアは代替されてしまうのではないかという不安を抱くことも少なくありません。実際、私自身も今年の頭にビジネス寄りのキャリアから再びエンジニアの領域へと戻ってきた中で、技術の急速な変化に取り残されるのではないかという焦りを感じていました。

しかし、今回の登壇者たちのメッセージに触れ、その考えを改めることができました。特に印象的だったのが、Daniel氏の「ツールではなく、開発者である人間こそが価値の源泉である」という考え方です。AIは確かに強力なパートナーになり得ますが、それを活かすためには、好奇心を持ち続けること、コミュニティとともに作り上げる精神が欠かせません。AIの力も借りつつ、これまでにはなかった新しい価値を生み出していく未来に、希望を感じました。

VueやNuxtをはじめとするエコシステムは、まさにコミュニティでの共創の象徴であると感じます。OSSに参加し、自らの手でプロダクトやコミュニティの成長に関わっていくことは、これからの生成AI時代において非常に有意義な挑戦であると実感しました。

Vue Fes Japan 2025に参加し、コミュニティの熱量と温かさに触れ、改めてVueの世界が好きになりました。最後になりますが、Vue Fes Japan 2025の開催にご尽力された運営チーム、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。